10月18日、LD学会に参加しました。

9月14日~10月12日にて、名古屋KIKUTAプログラムを実施したこともあって、私の興味関心は、今、LD支援に向いています。良いタイミングだったこともあり、学会の内容はどれもとても刺激的でした。

私は、

「人は元来、学ぶことが好き」

という考え方を軸にして仕事をしています。学校の勉強だけが、学びではなくて、絵を描いたり、楽器を弾いたり、ゲームをしたり、それらを楽しみながら技術向上していくことも学びだと思っています。

特に学校の学びが楽しくないと感じてしまう理由は、限られた時間の中で教え込もうとしようとするあまり、演繹的な学習指導に終始してしまい、本来の学習の面白さが抜け落ちていくから。だって、公式を教えられて、それを当てはめて解いて、○か×かっていう勉強はワクワクしないでしょう。

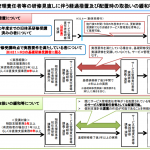

勉強が楽しいものであるために、最初に重要なのは、環境調整をすることだと思います。LD児(読み書き困難児)の学習支援、入試での代読支援等について発表にて、臼井駿翼さん(立教大学現代心理学部)は、ICT機器を導入による環境調整は、学習へのアクセス保障だと言っていました。

読み書き困難は、読みと書きができないだけで、誰かに代読・代筆してもらえれば、考えることができる。高次の読み書きは普通にできる子どもだったりします。だから、そこを整える事がとても重要。逆に言えば、そこを整える事ができれば、今一度、「学ぶことが楽しい」という想いを取り戻すこともできると思っています。

展示会場では、LDの子どものための学習支援ツールの展示・販売が行われていました。かけ算や割合について視覚的に分かりやすく伝えるために開発された教材、漢字を分解し部品化することで漢字理解を促すツールなどが興味深かったです。

私たちの幼児教室・塾でも最優先されるべきは、子どもが学びやすい環境を構築すること。子どもひとりひとりの特性や興味・関心を理解して、教材を選んだり、課題のレベル調整したりすることで、学びが楽しくなると信じています。

子どもの中には、自己スティグマ等によって特別支援を得ることに抵抗感を感じる子どもは少なくありません。これは、2次障害的な症状です。この場合は、認識を切替えることが必要なことが必要になります。この支援は時間がかかることがあります。時間をかけて、支援を継続して、子どもの信頼を得る。また、その子が仲間の存在を知り、同じ問題を乗り越えた先輩がいることを知れば、大きな勇気になります。

個別支援塾でも幼児教室でも、このような当たり前だけと大切な営みを継続することで、子どもたちひとりひとりの成長を促していきたいと思っています。